みなさん、こんにちは!

まだまだ寒い日が続きますが、暦の上ではもう春。今回は、立春から始まる春の訪れについてお話ししていきますね(^^♪

立春は二十四節気の一つで、暦の上で春が始まる日。旧暦では、立春が1年の始まりとされていました。「春立つ」という言葉には、春が動き始める、目覚めるという意味が込められているんです。

「立春大吉」という言葉を聞いたことがありますか?立春の日に、この四文字を書いて飾ると縁起が良いとされています。また、立春朝搾りという習慣も。立春の朝一番に搾った生醤油は、特に縁起物として重宝されてきました。このように、立春には新しい季節を迎える様々な風習が残されているんですよ。

立春を過ぎても、まだまだ寒い日が続きますよね。でも、よく観察してみると、確実に春の気配が感じられるんです。例えば、朝日が昇る位置が少しずつ北に移動したり、日の入り時間が遅くなったり。小さな変化に気づくと、春の訪れがより楽しみになりますよ。

2月の代表的な春の便りと言えば、梅の花。寒さに強い梅は、まだ寒い時期から咲き始めます。紅梅、白梅と色とりどりに咲く様子は、春の訪れを一番に告げる風物詩。梅の香りには、邪気を払う効果があるとされ、古くから日本人に愛されてきました(*^^*)

梅にまつわる言葉も素敵なものがたくさん。「寒梅」は厳しい寒さの中で咲く梅のこと。「青梅」はまだ若い梅の実で、梅干しや梅酒の原料になります。梅は、花も実も香りも、私たちの暮らしに寄り添ってくれる植物なんです。

菜の花も、早春を彩る花の一つ。黄色い花が一面に広がる様子は、春の陽気そのもの。菜の花には、新芽が出る、芽吹くという意味の「な(菜)」が含まれています。その名の通り、春の生命力を感じさせる花なんです。

鳥たちの様子も変わってきます。ウグイスのさえずりが聞こえ始めたり、渡り鳥が北へ帰る準備を始めたり。春を待つ小鳥たちの姿に、心が和みますね。最近では、メジロやヒヨドリが梅の花を求めて庭に訪れることも。小鳥たちの様子を観察するのも、春の楽しみの一つです。

伝統行事でも、春の訪れを祝います。「初午(はつうま)」は、2月最初の午の日に行われる稲荷神社のお祭り。商売繁盛や家内安全を願って参拝する人で賑わいます。神社では、おいなりさんの形をした縁起物や、春を告げる梅の枝が販売されたりもします。

各地の梅まつりも、春の訪れを告げる行事として人気。偕楽園や湯河原梅林など、名所では早咲きから遅咲きまで、様々な品種の梅を楽しむことができます。夜間のライトアップや、野点(のだて)なども開催され、梅の香り漂う中でお茶を楽しむ風情は格別です(^ω^)

暖かい春が待ち遠しい季節。でも、この寒さの中にも確実に春は近づいています。少しずつ変化する自然の様子を楽しみながら、春の訪れを待ちましょう。日々の暮らしの中で、春の気配を見つける楽しみを、ぜひ味わってくださいね!

春は新しいことを始めるのに良い季節です。新しい世界に飛び込んでみませんか?

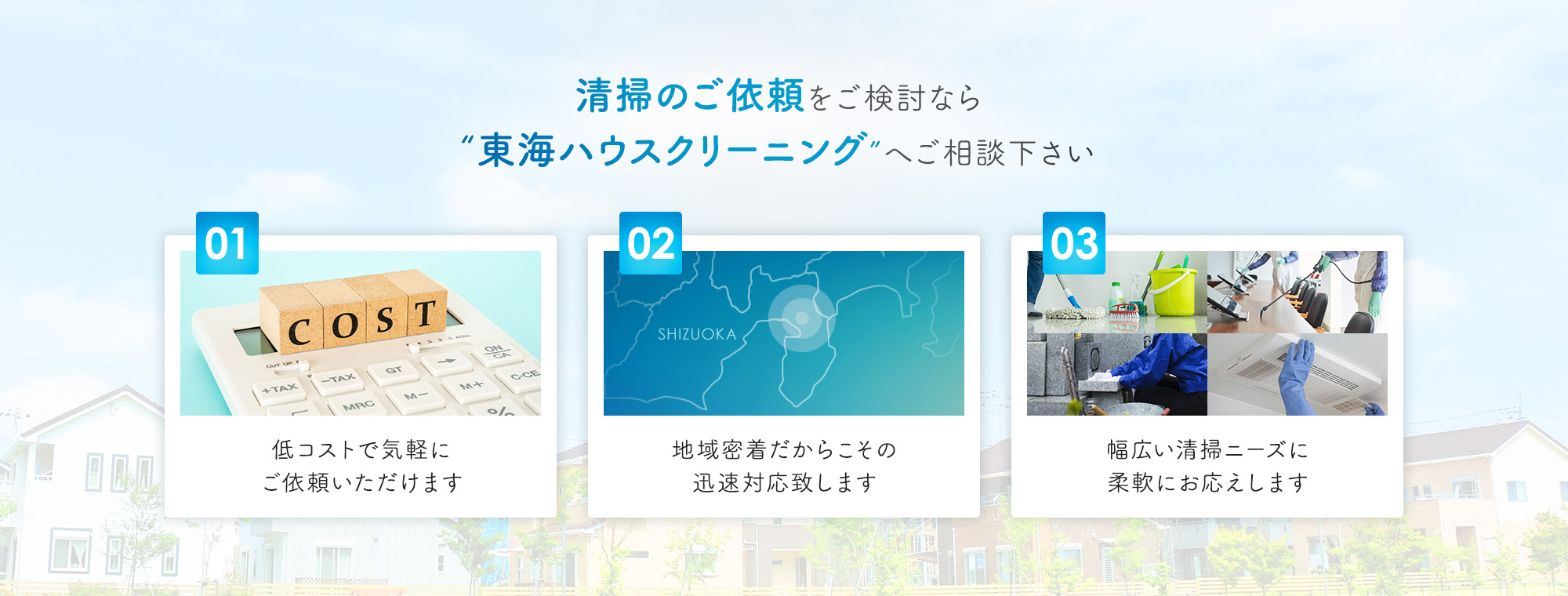

いま私たちは一緒に働く仲間を募集しています。ホームページをご覧になって少しでも興味が湧いたならどうぞお気軽にお問い合わせください。

楽しみにお待ちしています!